・

スリバチナイト参加者のみなさま

会場で紹介しました、「スリバチ本に登場するスリバチ一覧地形図」はこちらにあります。

https://www.dropbox.com/sh/50s4qif7vthwljh/hSk4uDhMT3

PDF形式の画像ファイルです。

こちらは、石川初(いしかわはじめ)のweblogです。

2013年7月20日

スリバチナイト参加者のみなさま

会場で紹介しました、「スリバチ本に登場するスリバチ一覧地形図」はこちらにあります。

https://www.dropbox.com/sh/50s4qif7vthwljh/hSk4uDhMT3

PDF形式の画像ファイルです。

2012年9月20日

履修生、受講生各位

表記、キャンパス付近の地形図は、以下のリンク先に置いてあります。

自由にダウンロードして使って下さい。

http://www.flickr.com/photos/67542066@N00/sets/72157631580204194/

2012年9月 8日

何かを世に問う、というような立派な本であるわけでもなく、手に取って笑ってもらえればいいなあ、というようなささやかな本なのだが、それでも「一冊モノにする」には実に様々な人のお世話になることであり、かつそれをきっかけにこれまで自分がどれほど多くの人のお世話になり、無視できない影響を受け、支えられ生かされてきたかということを、あらためて思い起こし噛み締めずにはおれない、ということがよくわかった。私が本に記したり、各地で喋ったりしている事柄に、少しでも面白い箇所があるとすれば、それは主にこのような方々から得たものが元になっている。

本を形にするにあたっては、版元のリクシル出版の高田さん、編集の飯尾さんやメディアデザイン研究所の皆さんに、ひとかたならずお世話になった。本のあとがきなどにはよく、担当編集者のお力なくしてはこの本はなかった、というような謝辞があるが、今はその気持ちがよくわかる。私の筆が進まないせいでスケジュールが遅れまくったなかで待って下さった高田さんの寛容なるご辛抱と、何度もの議論を通して私を励まし、叱咤くださった飯尾さんの熱意がなければ、そもそもこの企画は実現していない。飯尾さんは、飯尾さんへの謝辞を本の前書きに載せるのを固辞されたので、あらためてここで感謝申し上げておきたい。ありがとうございました。

まずは毎日いつも、お互いに刺激を与え合いながら仕事をしている職場の同僚たちに。

それからかつて同期入社の仲間として知遇を得、その後もずっと素晴らしい影響を受け続けているリビングワールドの西村佳哲、そしてリビングワールドを介して知り合ったたりほさんはじめ多くの人たちに。

同じく、最初の勤め先で同期入社の一人として知り合ったスリバチ学会の皆川典久、スリバチ学会で出会った多くの筋金入りフィールドワーカーの皆さんに。

大山顕さん、そしてドボクやヤバ景の関連でいつも集う皆さんに。今回、大山さんには写真もお借りした。

ここ数年、ご一緒しているマッピングナイトでの渡邉英徳さん、地図ファンの皆さんに。

また、主にオンラインから繋がりを得た、地理学、地形学、考古学からGISやデジタル地図まで、いわゆる「ジオクラスタ」の皆さん。

Kashmir3Dという、どう賞賛しても足りないようなツールを開発、無償で提供し続けて下さっている杉本智彦さんに。Kashmir3DがなければいまこうしてGPSなんかで遊んでいる私はいない。

かつて「ランドスケープ批評宣言」をともに作ったメンバー。ほぼ同世代のランドスケープの実務者や研究者のグループで集まっては議論した数年間はいまだに自分の思考の基礎になっている。また、そのグループが集まるきっかけになった学生ワークショップを組織した霜田亮祐さんと仲間たち。

そして、その「ランドスケープ批評宣言」が世に出るきっかけを作って下さった五十嵐太郎さん。五十嵐さんにはその後、六本木ヒルズの都市展への参加に誘って頂き、そこで南泰裕さんや東京ピクニッククラブの太田さん伊藤さん、「グラウンディング」でご一緒することになった田中浩也さん、福島の佐藤師匠などと知り合う機会を頂いた。佐藤さんの「建築あそび」で八重樫さん松川さん藤村さんらともお会いしたし、五十嵐さんにはその後建築雑誌の編集委員への参加も声をかけて頂いて、勉強になった。優秀な建築のプロに囲まれることはそれ自体いつも新鮮なフィールドワークである。

いままで、文章を書いたり発表したりする機会を与えて下さった出版社や編集者の皆さんに。

地図メカ元永二朗さんはじめ、「地図ナイト」の同志、「グラウンディング」の同志たちに。地図ナイトの衝撃はいまだに自分の「動機」のひとつになっている。

関東学院大学の建築学科、中津秀之さんをはじめ先生方に。非常勤で担当した「デザインスタジオ2」でご一緒した田島さん、田中さんらとともに、履修してくれた学生の皆さんからも大いに刺激を受けた。自分の街歩きの方法論のほとんどはデザスタ2に発している。中津さんにお誘い頂いて参加した「東京キャナル」も、今にして思えば視野を広げるきっかけだった。

千葉大学園芸学部、木下剛さんはじめ赤坂先生や三谷先生、「緑地環境学実習」を履修した学生の皆さんに。

SFC、加藤文俊さんはじめ先生方に。加藤研の仕事にはいつも啓発されている。

早稲田大学、建築学科の中谷礼仁さん、後藤先生はじめ先生方、「設計演習A」でご一緒している福島さん、そして履修学生の皆さんに。この演習からは、もしかして学生よりも私が一番勉強させてもらっているんじゃないかと思うほど、毎回刺激を受けている。何人かの学生さんには今回、図版として作品をお借りした。掲載を快諾くださった皆さんにお礼申し上げたい。

中谷さんには、5年前の「瀝青会」のキックオフ時に声をかけて頂いてからずっとお世話になっている。日本の民家再訪から、進行中の千年村調査まで、またその途中でご一緒したいくつもの企画で、もはやそれ以前に自分がどう考えていたか思い出せないほどの影響を受けている。また、その都度、ご一緒した瀝青会の皆さん、大阪市立大のメンバー、早稲田のメンバー、千年村の早稲田班、千葉大班のメンバーにも。

母校の農大造園の先生方。ともに学んだ仲間たち。

母校の基督教独立学園の先生方。ともに修道院生活みたいな3年間を過ごした仲間たち。

私の家族、エンジニアで、いまは反原発に没頭している父、恵泉の園芸出身でいまだに植物園のガイドボランティアをしている母、北海道で酪農をしている妹一家、そしていつも私を慰め、励まし支えてくれ、ともに地上を歩いてくれている妻と子供たちに。

2011年8月23日

Kashmir3D、数値地図5mメッシュ(標高)東京都区部表示用のパレットの一例です。

標高5m以下を青系のグラデーション、7mから100mまでを黄系のグラデーションで表示するように調節したもの。

日本地図センターの「東京時層地図」の地形表示用としても使われているものです。

表示結果はこんな風です。

以下、区切り線より下の行をぜんぶコピーして、テキストファイルにペーストし、「.pal」の拡張子で保存(ファイル名は何でも)、kashmir/pal/ のディレクトリに保存して、Kashimir3Dを起動してください。

5mメッシュ東京スペシャル

KASHMIRPALETTE

;

; Palette color list for Kashmir.

;

Sub=5mメッシュ東京スペシャル

;

SeaArea=0,0,0

; Sea Color (R,G,B)

Level0=27,27,27 ; Color at Altitude: 0m (R,G,B)

Level10=24,31,31 ; Color at Altitude: 10m (R,G,B)

Level20=33,41,41 ; Color at Altitude: 20m (R,G,B)

Level40=84,107,107 ; Color at Altitude: 40m (R,G,B)

Level50=126,154,154 ; Color at Altitude: 50m (R,G,B)

Level70=68,60,28 ; Color at Altitude: 70m (R,G,B)

Level100=75,66,31 ; Color at Altitude: 100m (R,G,B)

Level150=98,86,40 ; Color at Altitude: 150m (R,G,B)

Level200=125,107,51 ; Color at Altitude: 200m (R,G,B)

Level300=177,152,73 ; Color at Altitude: 300m (R,G,B)

Level400=216,203,158 ; Color at Altitude: 400m (R,G,B)

Level1000=253,249,236 ; Color at Altitude: 1000m (R,G,B)

2009年10月16日

(あるいは、エアタグの「時間性」について)。

「セカイカメラ」のエアタグについては、つい「位置」に関心が向きがちだが、もうひとつ見逃せない属性として「時間」がある。ポストされるひとつひとつのタグには、「時間」が刻印されている。これらは、位置の情報と同じくらい「固有」な情報である。タグは、タギングの瞬間の「時刻」を切り取って固定する。ポストすることは、その時刻を位置にマップすることである。つまり、「エアタギング」というのは、「固有の時間を固有の位置に結びつける」という行為なのである。

ようするに、これって「場所に時刻スタンプを押してゆくみたいなものだ」ということだ。

と、そのように考えてみると、ひと目で時間の推移が写真の様子に表れるような、たとえば刻々と色が変わる日暮れ時の空などを、移動しながら撮影してポストして、あとでそれを眺めると、「時間の流れが空間の奥行きになって見える」みたいな風景が見えるんじゃないか、と思ったわけだ。

そこで実験。

日没時を狙って、空の色が濃くなってゆくのを見ながら、10mずつくらい前進しては空を入れた写真を撮って、ポストしてゆく。

ある程度時間間隔をあけないと空の色が変わらないため、仕事をしながら10分おきに事務所の外へ走り出たり戻ったり、不審な動きを繰り返してしまった。

また、エアタグの表示フィルタを「自分のタグ」だけにし、西方向をセカイカメラで見る。

おお。これはきれいだ。これは面白い。

遠い写真ほど、夕焼けが濃く、空が暗くなっている。キャプチャーで再現しきれないのが惜しい。

面白いのは、ポストした写真群を辿りながら西へ歩いてゆくにつれて、画面に流れてくる空の写真の時間が「進む」ことだ。

歩くことで時間が早回しに進む。

遠くほど、あとの時間。

この、「移動」と「時間」が結びついた、不思議な感じ。

多摩川の土手とか、そういう大きなスケールで開けた場所などで、」もっとずらっと並べてやると、さらに効果が現れるかもしれない。

ちょっと眩暈がするような実験であった。

最近、同じような機能をもった「Layer」というアプリがリリースされたことで、セカイカメラの特性が逆に浮き上がったように思う。デジタル地図を実空間の映像に効率よく重ねることを主眼にしたらしい「Layer」(地面にグリッドが描かれているのは象徴的だ)と比べると、セカイカメラには「普段眺めている世界の見方を少し奇妙に引っ張って広げる」というような不思議さがある。僕は、たとえばGoogleマップよりもGoogleEarthのほうに感じるような、その「不思議さ」にこそ惹かれるし、ツールとしての可能性を勝手に感じちゃうのである。頑張れセカイカメラ。

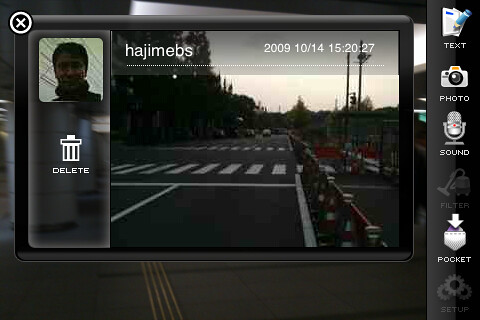

2009年10月14日

セカイカメラが何なのかを知らない方には恐縮だが、以下はほとんど、iPhoneと、最近話題の「セカイカメラ」というアプリの(潜在的)ユーザー向けの記事なのです。

ということを思いついたわけだ。

実験。東京駅から皇居へ向かう「行幸通り」地上部。

ここは、丸の内口から日比谷通りまで、新しいピカピカの地下道が通っていて、そのCGのような地下風景と、地上で見える皇居やお堀端の風景とのギャップが激しく印象的な場所である。

まず、地上を、東京駅側から歩いて、10歩おきくらいに写真を撮り、その場に投稿。

風景写真を「撒いてゆく」ような感じ。

撮影/ポストしながら日比谷通りまで歩き、いったんそこで引き返して、地下へ下りる。

丸の内はけっこうエアタグが混雑しているので、表示フィルタを「自分のタグだけ見る」ようにセットする。

おおお。潜望鏡浮上! 位置表示の誤差があるが(厳密には一列に並ぶはず)、それなりに奥行きのある写真群になった。

画面のキャプチャーだと、エア写真の浮遊する様子を伝えるのが難しいが、画像はどちらも実際の風景を捉えているのに、この何ともいえない非現実感というか。背景の地下道のCG風のせいもあるかもしれない。

ひとつを捕まえて表示。ほぼ同じ位置の地上が見えている(ただし、現在ではなく、先ほど自分が撮った、少し過去の風景)

予想していたよりも面白い眺めであった。もっと写真を撮りまくっても効果があるかもしれないが、やりすぎると「タグ汚染」になるかもしれない。

アンドロイドケータイだと、ストリートビューで「現在位置表示」ができるらしいから、もっと連続的な潜望鏡風景を見れるのかもしれない。銀座線で青山通りの地下を走りながら地上のストリートビューをシンクロさせて見る、なんて面白そうだと思うのだが、圏外になっちゃうからだめか。

2009年2月 4日

Google Earth 5.0 (ベータ) の新機能

Google Earth

数十年分の歴史的イメージで見る世界の変化

世界の変化の歴史を、Google Earth で過去にタイムスリップして見ることができるようになりました。クリック 1 つで、ドーナツ化現象、氷床の融解、海岸浸食などを確認できます。

これは地図的に大きな変化だ。ことによると、建物の3D表示とか地形表現などよりもずっと、より根本的な変化かもしれない。この機能、見かけ上の派手さはそれほどないが、ボディブローみたいにじっくり「効いて」きて、空撮写真に対する意識を変えちゃうんじゃないかと思う。

マップに歴史軸が加わったのだから、歴史的なできごとと言って良い。建物が壊されたのが何年の何月で、新たな道路がいつ開通したのか。建築史的、都市史的な基本データは、今後これを参照すればよくなりそうだ。

建築浴のおすすめ Google Earth 5.0で時間旅行

倉方さんがおっしゃるような、地図に新しい「次元」が加わったという点もさることながら、「表示している最新の空撮写真もしょせん年表スライドバーの上のひとコマに過ぎない」という相対化を何気なくしているところが、じつは凄いと僕は思う(Googleがどこまで自覚しているかはともかく)。

ここ10年の都心の再開発、高層ビル建設も見物だが、埋立地の「地形の成長」も興味深い。

中央防波堤外側埋立地の成長。97年。

2002年。

2007年。

ここ10年の変化が激しいといえばこの都市だ。北京空港2003年。

北京空港2008年。

北京市内のスラムクリアランス、というか、古い住宅地の再開発の様子。

なにせ規模がすさまじい。2002年。

どろろーん。

ぱ!! 2008年。ニンジャかおまえは。北京。

2009年1月27日

これは面白い。「地図ナイト」向きのコンテンツだ。

あらためて考えてみると、僕は自分の住む調布市を必ずしも「東京」だとは見なしていないようだ。というか、「三鷹」とか「調布」とか「深大寺」などというような生々しい地名は、僕にとってはそれぞれの個々の印象があまりに鮮明で、「東京」という抽象的な地名とは相容れないような感じがする。もっとも、「東京」を、都市の代名詞のような「抽象的な地名」だと感じる、そういう感受性は僕自身が東京出身ではないことに由来するのかもしれない。あるいはまた、育ちや出身地の違いだけではなく、東京に関する発言を「どこでしているか」ということも「東京のイメージ境界線」の描画には関わっているだろうと思う。僕は京都府宇治市の出身だが、地元では誰も「宇治」を「京都」とは言わないが、東京にいる現在、自分の出身を「京都です」と述べることには何の抵抗も疚しさも違和感もない。

ただ、何年も前、これに似たようなことを思いついて手描きの首都圏の白地図をつくり、周囲の友人に訊き回ってずいぶんコレクションしたことがあり、東京から遠い地方の出身の若い女性は舞浜を東京にカウントするとか、多摩住民は西に甘く、千葉県民は東に甘く、年齢の高い男性ほどイメージよりも知識が先立ってしまって東京のエリアが行政区界に一致するとか、都区内出身で引越し経験のない人ほど範囲が驚くほど狭いとか、興味深い傾向も見られたのだが、面白がって職場のロッカーに「東京ってどこまでですか展」というタイトルを掲げてずらっと貼りだしておいたら、いつのまにか捨てられてしまって結構へこんだ。その後、雑誌の特集記事とか、ある美術館のオープニング展示企画とかに提案しては没になるというさらなる試練を経て、「東京ってどこまでですか」は僕の中でずっとトラウマのトラノコなのだった。

そういうわけで、これは面白いし、こういうのを軽々とやってしまう心意気と才気には感心し羨ましくもあるが、上記のごとき屈折した経緯と記憶があるために僕はこれを冷静に見られないので、「あれ面白いですね見ましたか」とかわざわざ俺に教えたりもうしないでくれ。この件に関しては以上。

2009年1月22日

鳥の目。解像度50cm。

This gorgeous satellite view of the ceremony was taken at 11:19am (Eastern) by the GeoEye-1 satellite as it passed overhead.

via: Google LatLong: Satellite image of DC on Inauguration Day

すげえな。議事堂に向かって波みたいに移動しつつある(のだろう)人々が、本当にアリみたいだ。

しかしまた、こんなのを速攻で入手してリリースできる私企業Google。

2009年1月 5日

去年、暮れも押し迫った12月27日(日曜日)。レーニン中谷氏らと、横浜の関内元町中華街付近を散探索した。

中谷さんも僕もそれぞれ、学生に声をかけてみたのだが、さすがに時期が災いしてか、早稲田からも関東学院からも、参加者はゼロで、開港記念広場に集合したのは中谷夫妻と石川親子(僕と、長男6歳)のみというエッセンシャルなメンツなのだった。しかし、お陰でじつに効率の良い街歩きだった。話は通じるしポイント押さえるのに迷いがないし開港資料館での資料収集も速くて無駄がないし。

それにしてもしかし、都市に向かう視点として、「先行形態論的」「環境ノイズエレメント的」「東京の自然史的」は文字通り「三種の神器」だなという思いをあらたにした。それらの「実践編」として、元町・中華街周辺はじつに、とても良い教材だった。やっぱり来ればよかったのに。お前ら。